Powered by ©武汉禾木林科技有限公司 4.6.3 2009-2026

提琴戏是由湖南岳阳、临湘的老艺人,为了生计组班到崇阳演出,并带班传艺,他们唱的是岳阳花鼓戏“琴腔”,在长期的流传过程中,与崇阳的民间音乐相结合而逐渐演变而来。

传统提琴戏的“声腔”主要由正腔、杂腔和小调组成。现在的提琴戏“声腔”在发展的过程中只有“正腔”与“小調”两个部分组成。传统正腔包括正调、哀调、一字调、阴调、梦调五个调,发展后的腔调又有西湖调、双垛子、单垛子等,均由上下两句组成。提琴戏的乐队有文武场之别,由上手、夹手、鼓手、小锣四人组成。

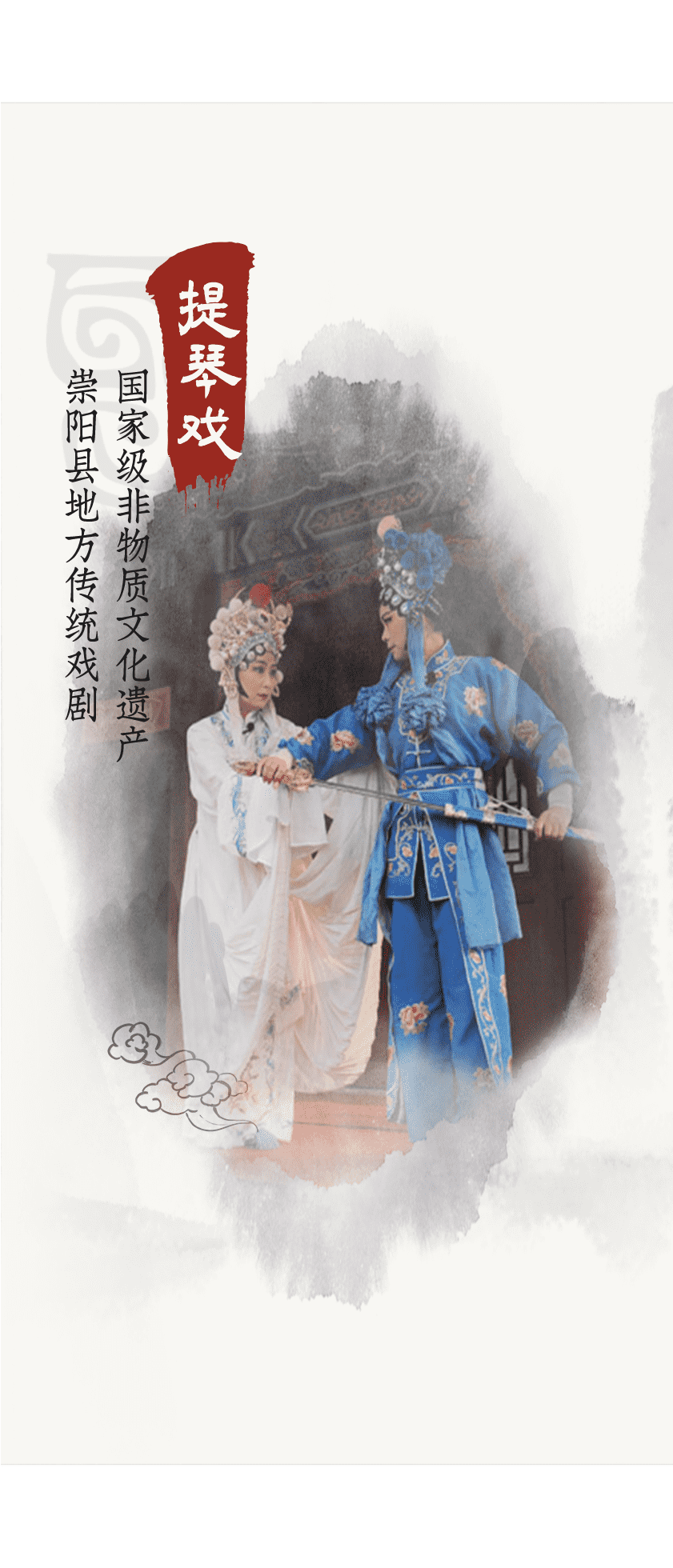

初期,提琴戏角色行当包括“三小”,即小生、小旦与小丑。后来发展成“三生四旦带一丑”,即老生、小生、奶生、正旦、花旦、闺门旦、婆旦和小丑,其中丑角兼演摇旦和净角,民间有“七紧八松”之说。提琴戏剧目众多,既有《乌金记》、《灯笼记》、《柳毅下海》等大戏,也有《张广大拜寿》、《驼子回门》等小戏。

提琴戏是我县独具特色的戏曲剧种,深受群众喜爱,多时,演出提琴戏的剧团达百余个,成为崇阳人民不可或缺的精神食粮。

1999年,湖北省文化厅命名崇阳县为“湖北民间艺术(提琴戏)之乡”;2000年,国家文化部命名崇阳县为“中国民间艺术(提琴戏)之乡”。2008年,提琴戏被公布为“国家级非物质文化遗产”名录。